ID管理・入力の不要な『LINE予約』をお勧め。

LINEは本人様のみの登録となります。

複数名のご予約はWEB予約よりお願いします。

(同一メールアドレスで複数名の登録が可能です)

逆流性食道炎は胃薬で

治せます

逆流性食道炎とは

胃酸を含む胃の内容物が食道に逆流することで、炎症を起こしているのが逆流性食道炎です。

主な症状には、胸焼け、ゲップ、呑酸(酸味や苦味のあるものが上がってくる)、みぞおちの痛み、喉のつかえ、咳、声枯れなどがあります。

逆流性食道炎は薬物療法で比較的短期間に症状を改善できますが、生活習慣によって再発を繰り返しやすく、食道の炎症が長期化すると食道がんリスクが上昇してしまいます。

胃カメラで診断をし治療・再発防止に努めましょう

逆流性食道炎の症状

胸焼けが最も多く、みそおちや胸周辺が熱くなる・焼け付くような感じを覚えます。喉が詰まったような感覚、のどのイガイガ感、咳、声枯れなどが現れることもあります。

- 胸焼け

- 酸味が上がる

- 胃もたれ

- のどの違和感

- のどの痛み

- ゲップ

- 胸の痛み

- みぞおちの痛み

- 声枯れ

- 咳

逆流性食道炎の原因

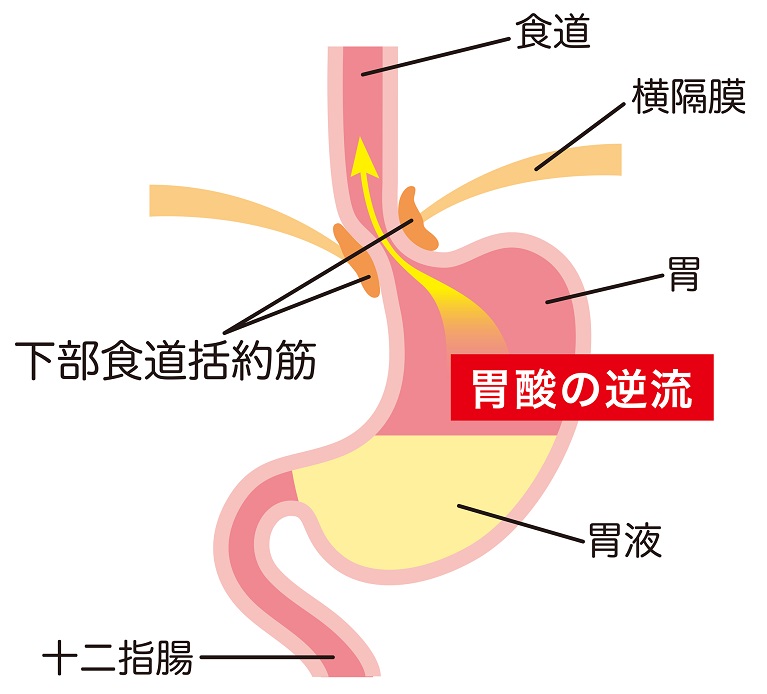

下部食道括約筋(LES)の低下

胃と食道の間にあって、筋肉の力で締め付けることで逆流を防いでいるのが下部食道括約筋です。

加齢などで筋肉が衰えるとこの下部食道括約筋の力も弱くなって、胃酸逆流を起こしやすくなります。

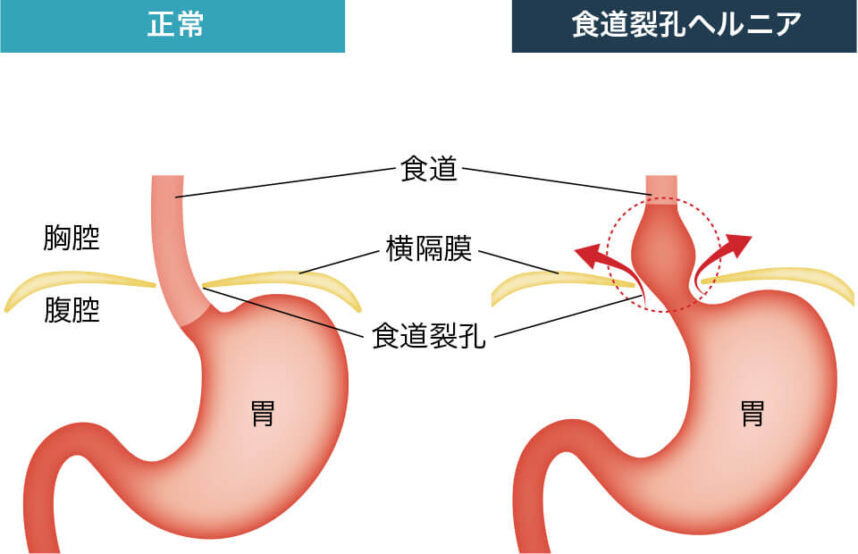

食道裂孔ヘルニア

胸部と腹部を隔てている横隔膜には、食道が通る食道裂孔があります。

食道は食道裂孔を通ることで、胸部から腹部にある胃に飲食物を届けることができます。

この裂孔が加齢などでゆるむと、胃の上部が上にはみ出してしまう食道裂孔ヘルニアになることがあります。

食道裂孔ヘルニアになると裂孔が締め付ける力が及ばなくなるため、胃酸逆流を起こしやすくなります。

腹圧

強い腹圧は胃にも圧力をかけて、胃酸逆流を起こしやすくなります。

腹圧は、肥満や妊娠、ベルトなど衣類による締め付け、猫背などの姿勢でも上がってしまいます。

暴飲暴食とアルコール摂取

特に高脂肪食を摂りすぎてしまうと、下部食道括約筋の緩みを招きます。

早食いや食べ過ぎは、胃内圧上昇を引き起し、酸逆流が起こりやすくなります。

自律神経の乱れとストレス

胃酸の分泌は自律神経によってコントロールされています。

ストレスが溜まると自律神経が乱れてしまい、胃酸の分泌量や胃酸分泌のタイミングが乱れ、逆流性食道炎を引き起こします。

逆流性食道炎の診断

逆流性食道炎の診断には胃カメラが不可欠です。

胃カメラを行った結果、逆流性食道炎の所見がない方で酸逆流症状(GERD)がある方は、非びらん性胃食道逆流症(NERD)と呼ばれ逆流性食道炎と同様に内服治療をします。

胃カメラで食道がんや胃潰瘍など逆流性食道炎と似た症状を引き起こす疾患を除外するためにも胃カメラは有用です。

逆流性食道炎の治療

酸分泌抑制剤を服用する

胃酸分泌を抑える胃薬を服用します。

症状自体は胃薬で改善が見込めますが、再発させないために生活習慣の改善は不可欠です。

生活習慣を改善する

- 食生活

・低脂肪食を心がけましょう。

・香辛料や甘いものを控えましょう。

・飲酒や喫煙はできるだけやめましょう。

・肥満がある場合は、カロリー制限をしましょう。 - 生活習慣

・前がかみにならないようにしましょう。

・ベルトやコルセットなどで腹部を締め付けないようにしましょう。

・腹圧が強くかかる運動やスポーツは控えましょう。 - 睡眠

・食後、4時間以上経過してから寝るようにしましょう。

・上半身を少し高くして寝るようにしましょう。