ID管理・入力の不要な『LINE予約』をお勧め。

LINEは本人様のみの登録となります。

複数名のご予約はWEB予約よりお願いします。

(同一メールアドレスで複数名の登録が可能です)

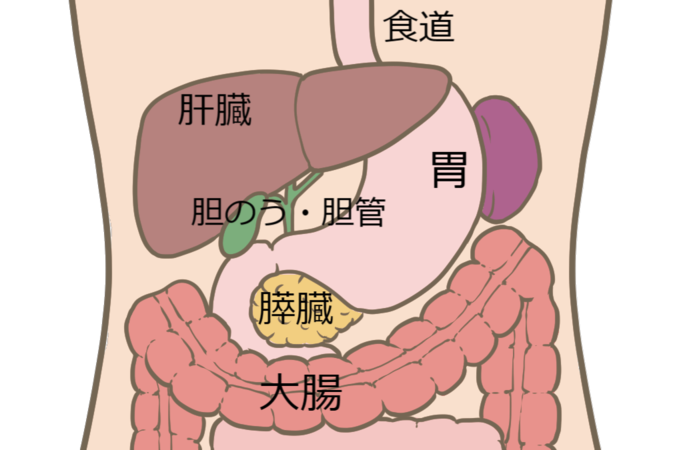

臓器別の消化器疾患

Gastrointestinal Diseases by Organ

消化器内科について

About Gastroenterology

消化器病専門医による診察

内視鏡専門医の資格も有しており、幅広い消化器疾患に対応可能です。

逆流性食道炎、慢性胃炎、ピロリ菌感染、胃・十二指腸潰瘍、胆石、胆のうポリープ、肝炎、脂肪肝などの専門的な診療を行っております。

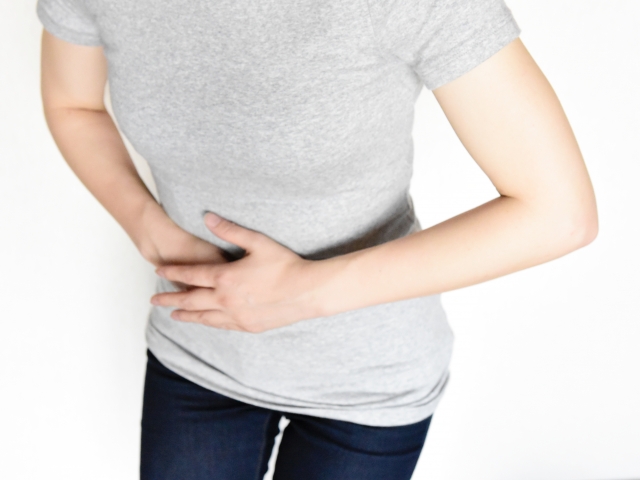

胸やけ・ゲップ・のどの違和感・吐き気・嘔吐・胃痛・胃もたれ・下腹部痛・下痢・便秘・血便などがあればご相談ください。

総合病院で診断・治療を受けられた方の継続診療も行っておりますのでお気軽にご相談ください。

消化器疾患の症状

Symptoms of Gastrointestinal Disease

次の症状がある方はご相談ください

- 胸やけ

- 酸があがる

- のどの違和感

- ゲップ

- 吐き気

- 胃痛

- 胃もたれ

- 胃の不快感

- 食欲不振

- 体重減少

- 便秘

- 下痢

- お腹の張り

- 血便

- 全身倦怠感

- 黄疸

- 便潜血陽性

- ピロリ菌陽性

- 肝機能異常

- 胃バリウム検査異常

食道の病気

Esophageal Disease

逆流性食道炎

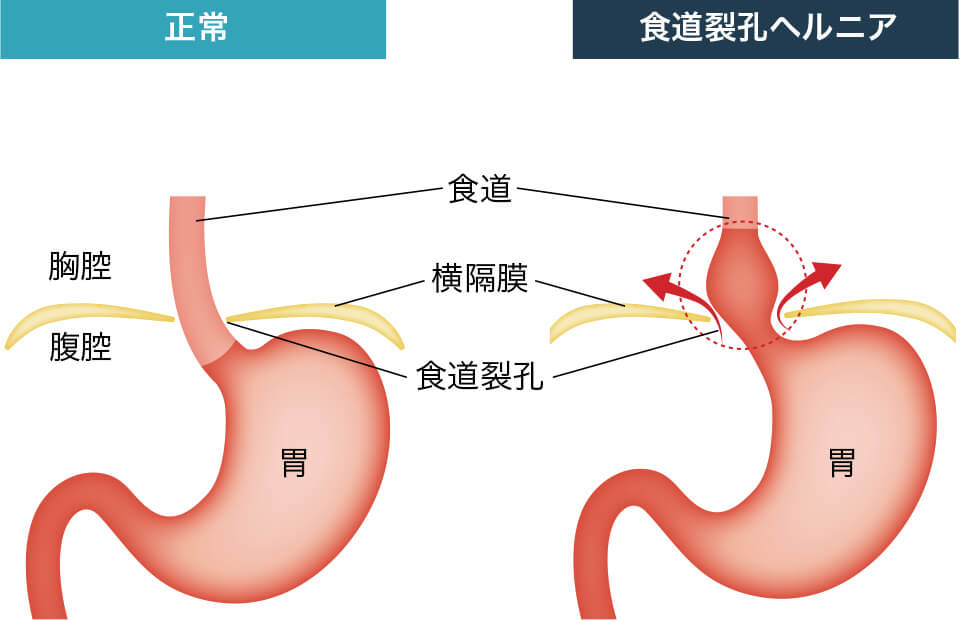

胃酸が食道に逆流することにより、胸やけなどの症状や食道に炎症がおこる病気です。

食道は胃酸に対する防御機能が弱いため、酸に繰り返しさらされることで炎症を起こし、粘膜のただれや潰瘍が生じたりすることで不快な症状が起きます。

胸やけや呑酸、のどの違和感、ゲップ、よくせき込む、胃痛、胃もたれ、おなかの張りなどが症状として認められます。

胃カメラにて診断可能です。

バレット食道

食道ポリープ

食道裂孔ヘルニア

食道がん

お酒を飲まれる方、たばこを吸われる方に多く発生します。

「食事が詰まる感じがある」「飲み込みにくい」などの症状があります。予後の良くないがんと言われていますが、早期に発見できれば内視鏡的治療が可能です。

日常的にお酒を飲まれる方、喫煙される方には、定期的な胃カメラをお勧めします。

食道カンジダ(カンジダ性食道炎)

カンジダとは真菌(カビ)の一種で、常在菌として人の体内に存在しています。

抵抗力が落ちている方、ステロイド内服中の方、免疫抑制剤・抗がん剤投与中の方などに現れます。

胃カメラにて診断可能で、1-2㎜程度の白い苔のような付着物に見えます。

基本的には治療しないで大丈夫ですが、重度の場合には抗真菌薬と呼ばれる内服薬を使って治療します。

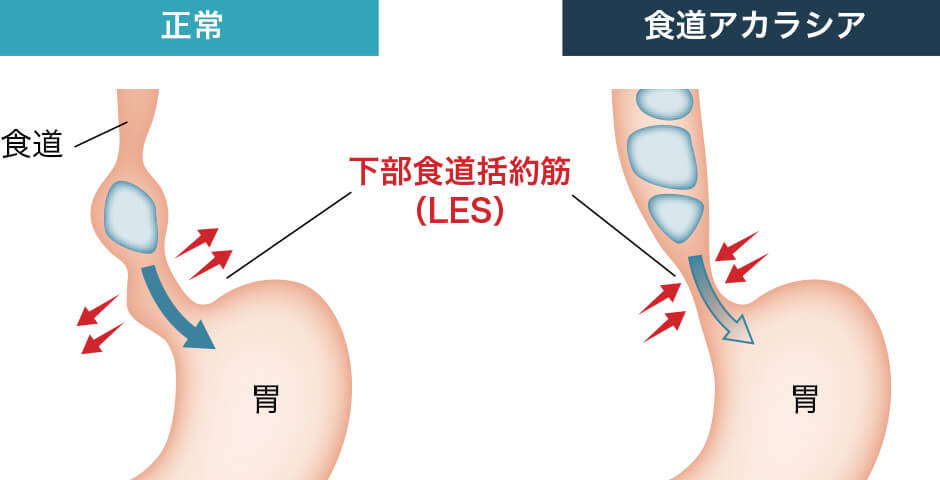

食道アカラシア

食道と胃のつなぎ目がきつく、食べ物が胃へ通過できない状態です。

食べ物が食道内に滞留し、嘔吐、つかえ感など症状として現れます。

原因は不明で、なんらかの食道の機能異常と考えられています。

胃カメラにて診断可能です。

治療法としてまず内服治療を試みますが、内視鏡を用いたバルーン拡張術や筋層切開術など内視鏡的治療もあります。

好酸球性(アレルギー性)食道炎

白血球の一種である好酸球による炎症が食道に起きている状態です。

症状として食べ物のつかえ感、嚥下困難感などがあります。

アレルギーが原因と考えられています。

胃カメラにて診断可能です。

症状がない場合には治療の必要はありませんが重度の場合、ステロイドを用いた治療を行うこともあります。

胃・十二指腸の病気

Gastric and duodenal Disease

胃潰瘍

十二指腸潰瘍

慢性萎縮性胃炎

急性胃炎

ピロリ菌感染症

機能性ディスペプシア(FD:Functional Dyspepsia)

胃もたれ、みぞおちの痛みなどのつらい症状を繰り返し感じることがあるのに、胃カメラでは胃に異常がみつからない病気です。

日本人の10~20%にみられるという報告があります。

治療は生活習慣の改善、胃酸を抑える薬の内服、消化管の運動機能を調整する薬などを内服します。

アニサキス症

胃がん

胃ポリープ

自己免疫性胃炎

慢性胃炎の一種で、免疫異常が原因と考えられています。

症状はないこともありますが、ビタミンB12の吸収不良が起こり貧血をきたしたり、カルチノイドといった胃がんににたような病変が出現することがあります。

診断後は毎年の胃カメラ検査が必要となります。

大腸の病気

Intestinal Disorder

感染性腸炎・急性胃腸炎

ウイルスや細菌などに感染して腸炎を引き起こします。

夏は細菌性腸炎が、冬はウイルス性胃腸炎が流行しやすい傾向があります。

主に汚染された食品や水によって感染しますが、感染した人や動物と接触して感染するケースもあります。

主な症状は、吐き気や嘔吐、下痢、腹痛、発熱、血便などで、こうした症状が突然起こります。

虫垂炎

いわゆる「盲腸」と言われる病気です。

なんとなく胃のあたりの違和感が始まり、その後痛みが腹部の右下のほうへ移ってくるというのが典型的な症状です。

発熱を認めることはありますが下痢をすることはあまりありません。

軽症の場合は抗菌薬の投与により治ることもありますが、手術となることもしばしばあります。

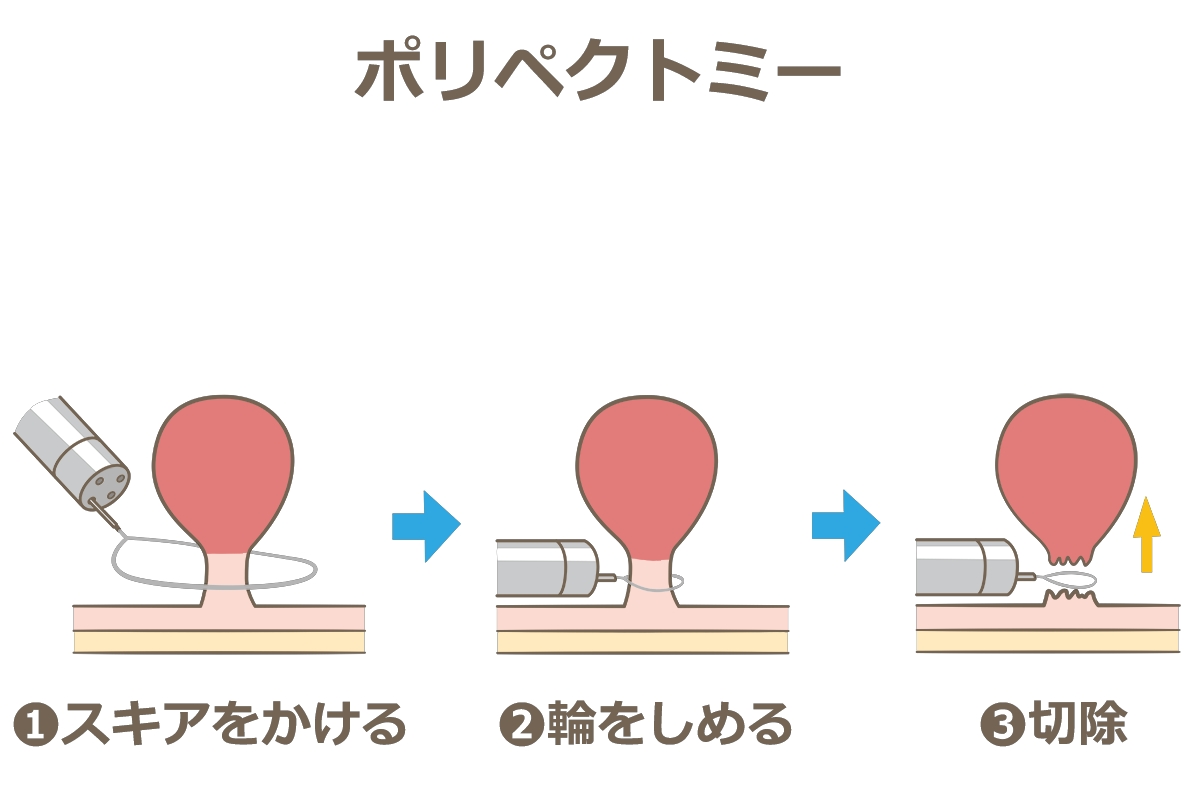

大腸ポリープ

大腸ポリープには腺腫性、非腺腫性のものがあります。

このうち問題となるのは「腺腫性」のほうです。

腺腫性ポリープの一部は大きくなればがん化することがあります。

自覚症状はないことがほとんどです。

検診で便潜血陽性を指摘されることが多いです。

10㎜程度のものであれば日帰りで大腸カメラを用いた切除することが可能です。

大腸がん

腸閉塞(イレウス)

なんらかの原因で腸の動きが悪くなったり、通過障害を来している状態のことをいいます。

腹痛、嘔吐、腹部膨満、便秘、排ガス停止などが主な症状で、場合により手術が必要となることもあります。

原因として、大腸がん、腹部手術後の腸管癒着、内服薬により腸の動きが悪くなっていることなどがあります。

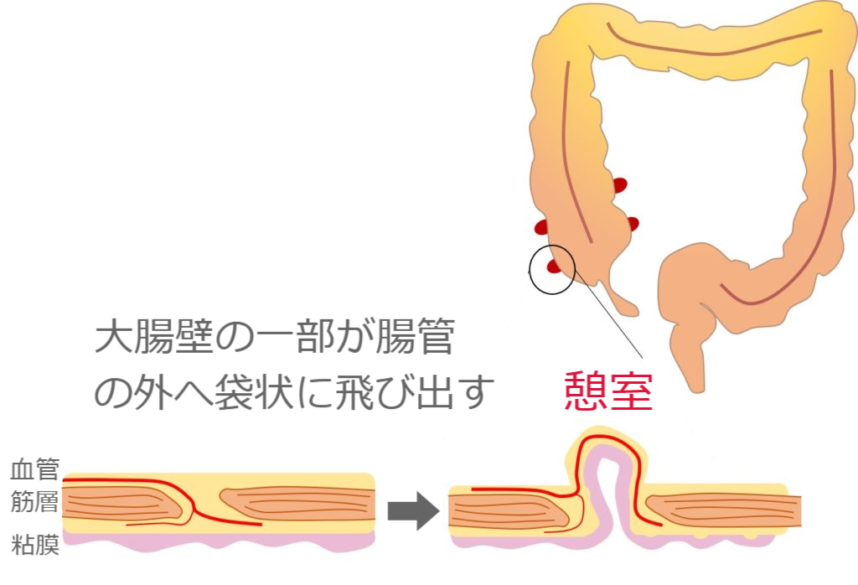

大腸憩室

大腸の壁に5㎜程度の小さい袋状のへこみを憩室といいます。

先天性、あるいは後天性に腸管内圧が上昇することにより形成されると考えられています。

憩室そのものは症状もなく治療の必要はありませんが、大腸憩室出血、大腸憩室炎は緊急性が高く、治療の必要があります。

大腸憩室炎

大腸憩室の中で細菌が増殖して炎症を起こしている状態です。

限局した腹痛、発熱が主な症状で、腹部超音波検査、血液検査、腹部CT検査などを行って診断します。

軽症の場合は外来で数日の絶食・抗菌薬投与で治療します。大部分はこれで改善します。

改善しない場合、痛みが強い場合、炎症反応が高度の場合は入院の上、長期間の絶食、抗生剤投与、点滴を行います。急に腹痛がひどくなる場合は穿孔による腹膜炎の可能性があり、緊急で開腹手術となることもあります。

大腸憩室出血

腹痛を伴わない突然の下血が特徴です。

緊急で大腸カメラを行い、出血源が同定できれば内視鏡的に止血術を行います。

多くの場合は、安静、絶食など保存的加療で軽快しますが、出血量が多い場合は入院となります。

虚血性腸炎

急な強い左下腹部痛とともに下血をきたします。

大腸を栄養している血管がなんらかの理由で血流が阻害され、大腸粘膜に炎症・壊死が起こります。

大腸カメラを行い、腸が壊死してないか確認する必要があります。

痔

痔には主に3種類あります。痔核(いぼ痔)、裂肛(切れ痔)、痔瘻(あな痔)です。

痛みがある場合、出血がある場合には外科的治療が必要となることもありますが、程度が軽い場合は排便習慣の改善、食生活・生活習慣の改善、坐剤、内服薬などで治療します。

潰瘍性大腸炎

炎症性腸疾患のひとつで、厚生労働省より医療費助成対象疾患の難病に指定されている病気です。

血便、腹痛、下痢が主な症状で、比較的若年者に発症することが多いと言われています。

大腸カメラで大腸の粘膜を観察し診断します。

治療は、内服薬による薬物療法が中心となります。

クローン病

原因不明の炎症性腸疾患で、厚生労働省より医療費助成対象疾患の難病に指定されている病気です。

症状は、腹痛、下痢、血便、痔瘻などがあります。

大腸カメラで大腸粘膜を観察することで診断します。

小腸病変を疑う場合は小腸内視鏡を行うこともあります。

治療には、食事療法、薬物療法、血球成分除去、手術療法などあります。

ベーチェット病

厚生労働省より医療費助成対象疾患の難病に指定されている病気です。

口腔内のアフタ性潰瘍、皮膚症状、眼のブドウ膜炎、外陰部潰瘍の4つが主な症状で、全身性に症状がでることが特徴です。

消化管病変を伴うことも多く、腹痛、下痢、下血などの消化器症状が現れます。大腸カメラで確認する必要があります。

ステロイドや免疫調整剤など特殊な薬物を使っての治療となることもあります。

便秘

便秘はその起こり方や原因によって、機能性と器質性に分類することができます。

機能性便秘は野菜不足や生活習慣、ストレス、運動不足などが原因となります。

大腸の蠕動運動の低下によるタイプの便秘も機能性便秘です。

一方、器質的便秘は大腸がんや腸管の癒着、子宮や卵巣の腫大によるものや、甲状腺の病気や糖尿病に伴うもの、抗うつ薬など腸管運動を低下させる薬物の使用による便秘のことをいいます。

肝臓の病気

liver disease

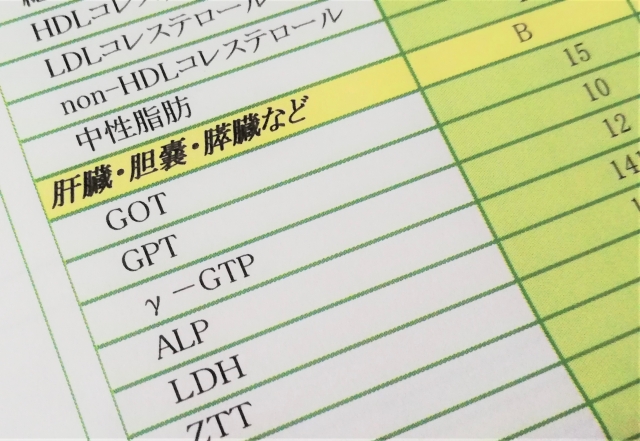

肝機能異常

検診など採血で、AST、ALT、γGTP、Bilなどが異常値であることを肝障害といいます。

無症状であることが多いですが、肝障害の原因を調べるため、腹部エコー、血液検査などさらなる検査を受ける必要があります。

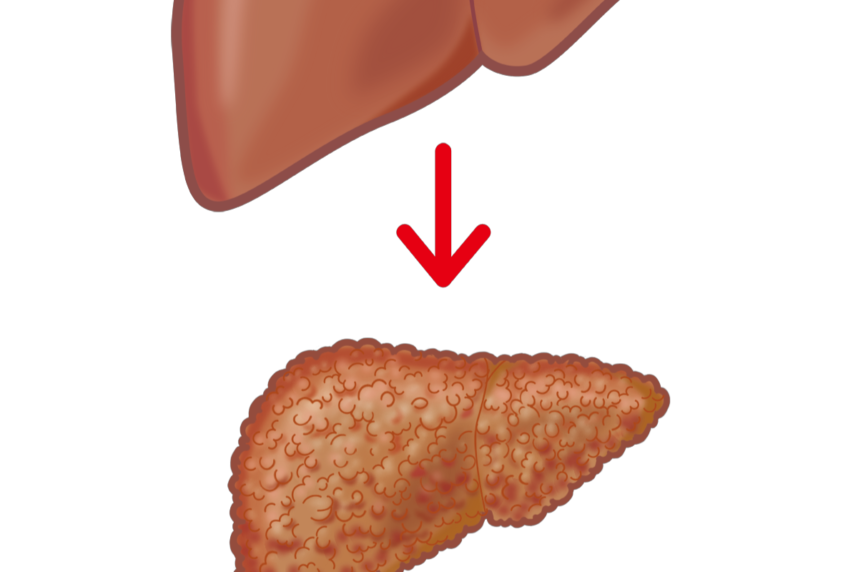

脂肪肝

肝臓に脂肪がたまっている状態のことをいいます。

脂肪肝から肝硬変・肝臓がんへ進行する方がいることがわかってきました。

また高血圧、高コレステロール血症など活習慣病のリスクになるとの報告もあり注意が必要です。

ダイエットをすることで改善するケースがおおく、まずは生活習慣を見直すことが大切です。

NASH(非アルコール性脂肪肝)

脂肪肝はアルコールが原因となることが多いのですが、アルコールを摂取しない方でも脂肪肝となることがあります。

そのような場合をNASH(Non Alcoholic Steatohepatitis)といいます。

基本的には経過観察ですが、NASHの患者さんのうち10%で肝硬変・肝臓がんへ進行することがわかっており、肝機能の正常化を図るため、薬を服用し、定期的な採血やエコー検査などが必要です。

肝炎

なんらかの原因で肝機能障害が続く状態を肝炎といいます。原因は下記があり、ウイルス性が約80%を占めます。主としてB型肝炎、C型肝炎に日本人100人に1人が感染していると言われ、日本で150~200万人いると推測されます。

- ウイルス性

- アルコール性

- 薬剤性

- 自己免疫性肝炎

- 原発性胆汁性胆管炎

- 原因不明

原因を特定して治療を行うことが重要です。ウイルス性肝炎は治る、もしくはコントロールできる病気です。当院では無料肝炎ウイルス採血検査が受けられます。

肝炎が長く続くことで、肝臓がん、肝硬変のリスクにもなりますので一度検査を受けましょう。

体質性黄疸

先天的な要因で皮膚や眼球が黄色くなり、血液中のビリルビンという項目が上昇します。

50人に1人くらいの割合です。

長く絶食状態が続いたときや風邪をひいたとき、疲労などが誘因となり悪化することがありますが、自覚症状が出ることはありません。

体質性黄疸にはいくつかの種類がありますが、基本的には治療の必要はありません。

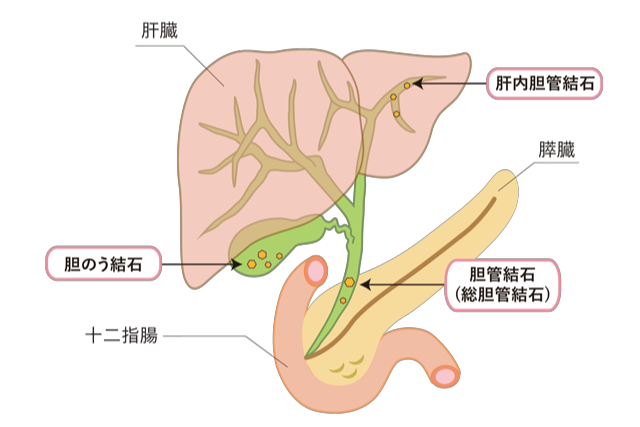

胆のう・胆管の病気

Diseases of Gallbladder and the Bile ducts

胆のう結石(胆石)

胆のうの中には胆汁と呼ばれる消化酵素が蓄えられておりその成分が固まることで石ができることがあります。

石があるだけであれば問題ないのですが、痛みや炎症など様々な症状を引き起こすことがあります。

また胆のうがんのリスクになるとも言われています。

症状があった場合には、基本的には手術で胆のうを取り除くことが推奨されます。

腹腔鏡手術といって傷が小さくて済む術式もあります。

急性胆のう炎

何らかの原因により胆のうに炎症を起こし、みぞおちの痛みや、右上腹部の痛み、発熱を伴います。

胆石が原因となることが多く、緊急性があります。

基本的には外科的手術で胆のうを摘出します。

総胆管結石・急性化膿性胆管炎

胆のう内にある石が総胆管といって胆汁の通り道に落ち込んだ石を言います。

激しい痛みや胆管炎などの重篤な合併症を伴うこともあります。

腹部エコー検査(超音波検査)やCT検査、MRI検査などで診断します。

緊急性があり胃カメラを使って内視鏡的に結石を取り除く処置を行います。

胆のうポリープ

胆のう内にできるポリープです。

多くは良性のポリープです。

中には「腺腫」といって、がんの前段階のものもあるため注意が必要です。

10mm以上のサイズになるとがんの可能性もあり定期的なエコー検査が必要となります。

胆のう腺筋腫症

胆のうの壁が厚くなっている病気です。

症状がなく、良性であることがほとんどであるため、心配することはありません。

人間ドックや検診のエコー検査で偶然に見つかることが多いのですが、年1回の腹部エコー検査は必要となります。

限局型では、肥厚した壁が胆のうがんと見分け難いことがあるため診断時には注意が必要です。

胆のうがん・胆管がん

胆のうがん・胆管がんは、膵臓がんと同じように予後のよくないがんとして知られています。

その原因として症状が出にくいこと、臓器自体が小さいため周囲に浸潤しやすいことなどが考えられます。

そのため、早期での発見が重要となってきます。

定期的な腹部エコー検査が重要です。

膵臓の病気

pancreatic disease

膵炎

- 急性膵炎

- 自己免疫性膵炎

- 慢性膵炎

- 胆石性

- 特発性

なんらかの原因で膵臓に炎症を起こしている状態です。

アルコールや胆石が原因となることが多いですが、原因不明のこともあります。

急性膵炎は激しい上腹部痛で発症し、入院加療が必要になることがほとんどです。

一方、慢性膵炎は膵管(膵液の通り道)が狭くなったり、膵管の中に結石を作ることがあります。

膵臓の機能が低下し、下痢をしやすくなったり糖尿病を引き起こします。

自己免疫性膵炎は、日本発の疾患概念であり比較的新しい病気です。

膵臓全体、もしくは一部が腫大し、時には黄疸を引き起こすこともあります。

IgG4関連疾患とも言われています。

膵のう胞

膵臓内や膵臓周囲にできる「袋」や「液体のたまり」のことで、様々な種類があります。

多くは無症状で放っておいてもかまわないことが多いのですが、中には悪性化するものもあるので注意が必要です。

急性膵炎の炎症後にできるのう胞もあります。

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)

膵IPMNは膵管内乳頭粘液性腫瘍(Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm)といって、膵管(膵液の通り道)内に粘液を産生するタイプの腫瘍で、膵のう胞の一種です。

症状がでることは少なく、人間ドックや検診の腹部エコー検査で偶然に見つかることが多いです。

悪性に変化することもあり定期的な画像検査が必要です。

膵がん

最も予後の良くないがんのひとつです。

早期発見が難しく進行した状態で発見されることが多いと言われています。

予約

Reservation